Guardei um filme de Woody Allen. Não por acaso, nem por descuido, nem por superstição. Guardei porque sim. Porque esse é o meu ritual. Porque amo sua arte como quem ama a própria linguagem da memória. Porque, no fundo, há gestos que não precisam ser explicados — apenas vividos.

Não é um filme raro. Nem é o melhor. Mas é inédito para mim. E isso basta. Está ali, repousando na estante, intocado. Um relicário entre capas já gastas de tanto serem revisitadas. Guardei esse filme como se guardam cartas antigas, bilhetes que nunca serão enviados, retratos de tempos que ainda não chegaram. Um dia, não sei quando, talvez eu o assista. Talvez não. Mas ele está comigo, como última lâmpada acesa no universo que Allen construiu para mim.

Não importa mais separar o artista da obra. Ele já não precisa de defesas. Woody Allen conquistou, há décadas, a imortalidade na história do cinema. O que ele fez está feito. E o que me deu, ninguém me tira: o direito de rir de mim mesmo com elegância, de filosofar no meio de um jantar, de amar errado sem culpa estética. De viver como se cada dia fosse um roteiro inacabado, desses que ele escrevia em cafés, com páginas reviradas pelo vento da dúvida.

Ele me ensinou que a existência pode ser absurda, mas também pode ser charmosa. Que a ansiedade, a neurose e o medo da morte são apenas formas sinceras de se estar vivo. Que um apartamento bagunçado pode conter mais poesia do que um pôr do sol. E que o amor, quando acaba, não se perde — vira filme.

Amo seus personagens porque eles não vencem. Tropeçam, hesitam, mentem, voltam atrás. E ainda assim, seguem. Em “Annie Hall”, o amor não dura, mas deixa frases que nunca saem da cabeça. Em “Manhattan”, tudo é improvável e errado, mas incrivelmente belo. Em “A Rosa Púrpura do Cairo”, a fantasia não vence a realidade — mas oferece colo por alguns minutos.

É essa ternura trôpega que me faz voltar. Sempre. Não pelos finais, mas pelos caminhos. Pela forma como ele enquadra as relações humanas: imperfeitas, cômicas, melancólicas, reais. Pela música que toca ao fundo enquanto dois personagens decidem se devem ou não se amar. Pelo silêncio que ele permite quando não há mais o que dizer.

E há ainda o humor. Não o escancarado, mas o irônico, elegante, o que nasce da tragédia vivida com um pouco de lucidez. Allen faz da angústia uma forma de arte e do riso, um mecanismo de defesa. Eu entendi tudo isso muito antes de entender a mim mesmo. E, por isso, sou grato.

Woody Allen não será esquecido. Seu cinema atravessará gerações porque fala do que é essencial: o desajuste humano, o amor como improviso, a arte como último abrigo. E mesmo que outros nomes ocupem os holofotes, haverá sempre alguém, em algum lugar, revendo “Hannah e Suas Irmãs” e se sentindo menos só.

E enquanto todos tiverem assistido tudo, eu terei um filme a mais. O meu filme. Aquele que guardei. Não por saudade, mas por amor. Não por superstição, mas por devoção. Não para o fim — mas para o eterno.

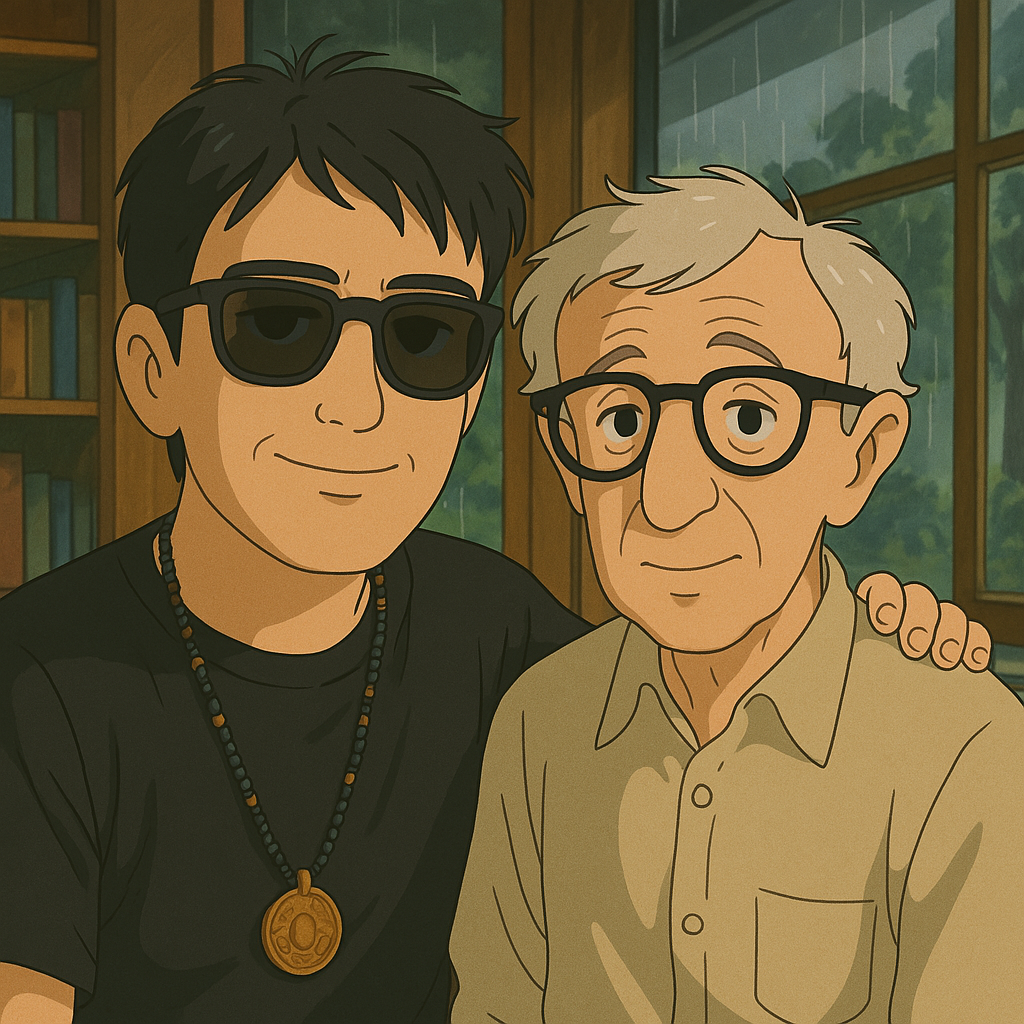

Woody Allen é meu amigo imaginário, meu interlocutor invisível, meu espelho cômico. Ele já fez tudo o que precisava. E eu, por minha parte, já vivi quase tudo que aprendi com ele. Só falta um filme.

E ele me espera.

Fabrício Correia é escritor, crítico de cinema, jornalista, historiador e professor universitário. Presidiu a Academia Joseense de Letras e integra a União Brasileira de Escritores – UBE e a Academia Brasileira de Cinema. É CEO da Kocmoc New Future, responsável pela agência de notícias, “Conversa de Bastidores” e o portal de entretenimento “Viva Noite”. Apresenta o programa “Vale Night” na TH+ SBT.