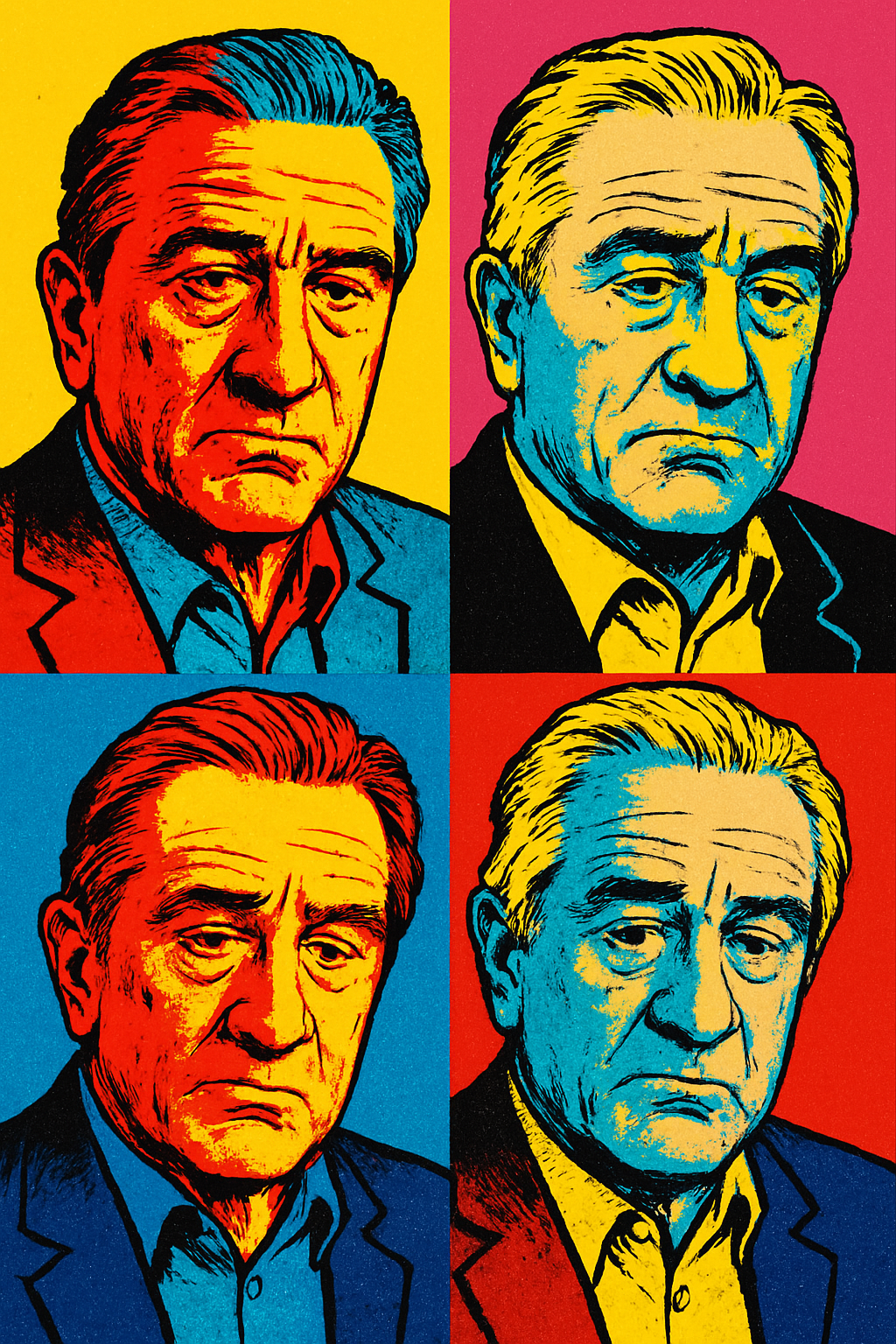

Assisti “The Alto Knights” por causa de Robert De Niro. E De Niro, para quem ama o cinema como quem reverencia um altar, ainda é uma referência absoluta. O maior. O que transformava um olhar em monólogo, um silêncio em grito. Mas ele não estava mais lá. Estava o corpo. A entonação conhecida. O gesto aprendido. Estavam dois personagens — dois gângsteres que, em essência, eram o mesmo. E, ainda assim, nada. Não havia risco. Não havia alma. Havia presença, mas não havia cena. “The Alto Knights” não é um filme ruim. É um filme irrelevante. E isso, vindo de De Niro, está se tornando cada vez mais comum e é devastador. A atuação foi burocrática, fria, segura demais — como se estar em cena bastasse. Como se o nome substituísse a entrega. Como se o mito pudesse atuar no lugar do homem. E o mais inquietante é óbvio foi perceber que não fui o único a sentir.

No mesmo fim de semana, Mario Sergio Conti escreveu na Folha de S.Paulo o artigo “De Niro contra De Niro”. Foi inevitável a sensação de convergência. Não combinamos. Mas aqui habita a mesma angústia, a mesma constatação, o mesmo lamento mudo. Não é coincidência — e sim um diagnóstico coletivo. Porque quando dois olhares distintos, em tempos e espaços separados, reconhecem o mesmo esvaziamento, isso não é acaso: é sintoma. De Niro virou um gesto repetido. Um simulacro de si. Não por falta de talento — mas por cansaço. Um cansaço que não é físico. É existencial. Ele não está em crise com o ofício. Está em paz com a rendição. E é isso que dói. Não é só ele. José Wilker, nos últimos anos, também se repetia. O mesmo timbre, o mesmo tom, a mesma elegância tornada vício. Era como se estivesse interpretando o próprio sotaque. Tarcísio Meira, feito para o trágico, terminou engessado no galã. Morreu galã, de COVID, mas já não encarnava mais nada. Sua figura virou moldura. Marlon Brando, o mais feroz de todos, se escondeu do mundo. Desapareceu por trás de panos, gordura e silêncio. Foi engolido por sua própria lenda. Humphrey Bogart morreu muito antes da morte. Virou ícone, e o ícone virou caricatura. Esses homens — imensos — foram vencidos pela permanência. Tornaram-se monumentos, e o monumento exige imobilidade. E a arte, como se sabe, é movimento. O que mata um grande ator não é a falta de papéis. É a falta de desejo. É o vício de ser reconhecido e o pavor de ser reinventado. É a exigência do público por aquilo que já conhece. É o aplauso que embalsama.

E aí vem a cena mais cruel de todas: Vários desses gigantes, que um dia lotaram cinemas, agora surgem em feiras geeks, vendendo autógrafos entre ex-super-heróis e ex-protagonistas. Outros, octogenários, fazem participações constrangedoras em dublagens infantis, caricaturando a si mesmos, ou participação em filmes “z”s com olhos apagados atrás da maquiagem. Já quase não são atores. São sobreviventes. Homens que já foram vertigem — e hoje são vitrine. “The Alto Knights” é um alerta. Um epitáfio artístico. De Niro, que nos ensinou a tremer diante da câmera, hoje apenas a tolera. Ele já foi o abismo. Hoje é o contorno. E talvez a coincidência com Mario Sergio Conti — que não é coincidência — revele algo ainda mais grave: que todos nós, que amamos a arte da interpretação, sofremos juntos quando vemos o que vimos. Porque os gigantes, quando cansam de ser imensos, não caem. Eles apenas continuam. E esse é o fim mais duro de todos.

Fabrício Correia é escritor, crítico de cinema, jornalista, historiador e professor universitário. Presidiu a Academia Joseense de Letras, integra a União Brasileira de Escritores – UBE e a Academia Brasileira de Cinema. CEO da Kocmoc New Future, é o responsável pela agência “Conversa de Bastidores” e o portal “Viva Noite”. Apresenta o programa “Vale Night” na TH+ SBT.